La memoria della Resistenza continua a essere infangata dal revisionismo

Sulla Resistenza e sulla lotta di Liberazione dal nazifascismo circolano ancora oggi molte falsificazioni: abbiamo analizzato quelle più diffuse

Anzi: a distanza di svariati decenni, sulla Resistenza circolano ancora radicati pregiudizi, ricostruzioni parziali, teorie infondate, nonché vere e proprie bufale. Esiste insomma una sorta di versione alternativa della Liberazione, che punta a sminuire il suo valore e negarne la sua legittimità storica.

Questa versione è spesso rilanciata da esponenti dell’attuale governo e della maggioranza che lo sostiene, i quali in precedenza si sono anche vantati di non voler festeggiare la ricorrenza.

L’offensiva revisionista sulla Resistenza parte comunque da lontano. È iniziata già nel Dopoguerra, è proseguita con intensità variabile nei decenni successivi, ed è esplosa nel primo decennio dei Duemila grazie al grande successo editoriale di alcuni libri divulgativi – e pieni di errori storici – come Il sangue dei vinti di Giampaolo Pansa.

Il risultato è una memoria della Resistenza sostanzialmente «drogata e deformata», come l’ha definita la storia Chiara Colombini, autrice di diversi libri sul tema – tra cui il saggio “Anche i partigiani però…”, che si occupa di smontare le falsificazioni sulla Liberazione. Partendo proprio dal suo lavoro, abbiamo analizzato quelle più diffuse.

“I partigiani erano tutti comunisti e volevano instaurare un’altra dittatura”

Uno dei luoghi comuni più gettonati sui partigiani è che fossero tutti comunisti (o comunque controllati dai comunisti), e che il vero obiettivo della guerra partigiana contro il nazifascismo fosse l’instaurazione di un totalitarismo di segno opposto.

Come spiega Colombini nel libro, la Resistenza non va considerata come un «blocco compatto». Sin dall’inizio, il movimento partigiano ha raccolto formazioni, gruppi e individui molto diversi tra loro. Il 50 per cento dei combattenti era delle Brigate Garibaldi, legate al Partito comunista italiano (PCI); il 20 di Giustizia e Libertà, collegate al Partito d’Azione; e il restante delle Formazioni Autonome (di ispirazione militare e monarchica), delle Matteotti (Partito Socialista) e delle brigate cattoliche.

A rendere ancora meno monolitico il movimento partigiano c’è poi il fatto, scrive Colombini, che «non tutti i combattenti di una formazione legata a un partito ne sono per ciò stesso membri o militanti». Spesso, infatti, chi aderiva a una brigata lo faceva per amicizia, rapporti di parentela, appartenenza territoriale o altri motivi personali.

Detto ciò, c’erano ovviamente anche dei militanti comunisti. Una parte dei partigiani delle Garibaldi, nonché di altre formazioni d’ispirazione comunista non legate al PCI, effettivamente combatteva anche una «guerra di classe» oltre alla «guerra di liberazione», nella convinzione che l’abbattimento del fascismo fosse il primo passo per arrivare alla rivoluzione socialista.

Ma di fatto, dall’aprile del 1944 – ossia dopo il ritorno di Togliatti in Italia dall’Unione Sovietica, al termine di un esilio durato vent’anni – i vertici del PCI avevano adottato una strategia politica diversa: con la cosiddetta «svolta di Salerno», infatti, si erano alleati con le altre forze antifasciste e avevano messo davanti a tutto la guerra di liberazione nazionale. A riprova che l’obiettivo primario della Resistenza è sempre stato la sconfitta dei nazifascisti e la fine di una guerra che aveva devastato l’Italia.

“I partigiani erano tutti ladri”

Quando non sono bollati come pericolosi sovversivi comunisti, i partigiani sono descritti dalla vulgata revisionista come delinquenti che rubavano agli onesti cittadini e taglieggiavano i contadini (da qui deriva infatti l’epiteto di «rubagalline»).

Chiara Colombini sottolinea un evidente paradosso di questa accusa: un movimento di lotta armata clandestino non può sopravvivere senza il sostegno della popolazione, specialmente in campagna. Ne erano ovviamente consapevoli i vertici del Comitato di liberazione nazionale (CLN), che facevano di tutto per preservare un buon rapporto con i civili.

È proprio per questo che non c’era la minima tolleranza nei confronti dei partigiani che, sfruttando il caos della guerra e dell’occupazione, compivano furti o atti di prevaricazione. I provvedimenti adottati erano severissimi, e arrivavano fino alla fucilazione.

E comunque – ribadisce la storica – in cima alla scala dell’avversione della popolazione c’erano nazisti e fascisti, percepiti come «l’ultimo ostacolo prima di poter raggiungere la pace». Non le formazioni partigiane, dunque, che «più o meno di buon grado» erano sostenute dalla «popolazione delle campagne».

“I partigiani erano tutti assassini”

Un’altra accusa molto diffusa riguarda l’uso della violenza: i tedeschi e i fascisti sono stati brutali, certo, ma pure i partigiani non sono stati da meno. Di conseguenza, vanno messi sullo stesso piano.

La premessa fondamentale, scrive Colombini, è che la violenza era la condizione di base della «guerra totale» scatenata dall’occupante nazifascista. I partigiani non l’avevano creata; la «accettano come mezzo perché già esiste».

Nonostante questa situazione estrema, la Resistenza cercava comunque di darsi delle regole per non cadere nell’arbitrio. In una circolare dell’agosto del 1944, ad esempio, il Comando militare unico per l’Emilia-Romagna intimava di evitare «crudeltà inutili» perché «combattiamo una guerra di liberazione dal brutale, barbaro tedesco e dalla dittatura fascista: non degradiamoci mai al livello del nemico».

Con la proclamazione dell’insurrezione generale nella primavera del 1945, tuttavia, gli argini non avevano retto. Tra il 20 aprile e il 10 maggio si era infatti aperta la fase della «violenza insurrezionale»: insieme alla gioia per la fine dell’incubo bellico, era esplosa una rabbia popolare che non era possibile «arrestare a comando».

La violenza era direttamente proporzionale alla durezza dell’occupazione nazifascista. I luoghi in cui avvenivano le esecuzioni sommarie dei fascisti ricalcavano la mappa degli eccidi di civili o partigiani. L’esposizione dei cadaveri di Benito Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi fascisti a Piazzale Loreto, a Milano – dov’erano stati lasciati i corpi di 15 antifascisti fucilati nell’agosto del 1944 – è stata la rappresentazione più visibile di questa logica.

Strascichi residuali di violenza si erano ancora consumati tra l’estate del 1945 e quella del 1946, in un contesto ancora molto difficile e carico di tensione. A destare scalpore furono alcune azioni di matrice comunista, soprattutto quelle legate al «triangolo rosso» in Emilia-Romagna e alla «volante rossa» nel milanese. Si trattava però di iniziative di frange molto limitate del movimento partigiano, sostiene Colombini, che per la stragrande maggioranza aveva ormai abbandonato la lotta armata.

“La Resistenza non è servita a niente sul piano militare”

Un luogo comune molto diffuso è che la Resistenza sia stata totalmente irrilevante sul piano militare, soprattutto rispetto all’intervento degli Alleati.

In realtà, la guerra partigiana ha avuto eccome una valenza militare. Chiaramente, i partigiani non potevano competere con l’esercito regolare nazista, che aveva messo a ferro e fuoco l’intera Europa. Ma del resto, puntualizza Colombini, il suo scopo principale non era quello: era «molestare in continuazione» i tedeschi e i collaborazionisti fascisti, «renderli malsicuri», ostacolare «i loro collegamenti e rifornimenti», e sottrarre risorse altrimenti destinate al conflitto principale con gli Alleati.

La lotta partigiana aveva ripercussione importanti anche sotto l’aspetto psicologico, che è fondamentale in ogni guerra. L’azione delle brigate, infatti, impediva ai nazisti di «sentirsi padroni indisturbati nel territorio che occupano». Non a caso, il comandante nazista Albert Kesserling giudicava una «peste» le formazioni partigiane, e ordinava di colpirle senza pietà. E altrettanto non a caso, gli Alleati hanno attivamente sostenuto la Resistenza in vari modi, essendo consapevoli della sua importanza strategica e militare.

“I partigiani facevano attentati contro «bande musicali di semi-pensionati»”

All’interno del più ampio filone delle falsificazioni sulla violenza partigiana spicca quella sull’attacco in via Rasella a Roma, commesso il 23 marzo del 1944 dai partigiani dei Gruppi d’Azione Patriottica (GAP) delle Brigate Garibaldi.

Quel giorno venne infatti colpita una colonna militare tedesca di circa 150 uomini in transito su quella via. Nell’azione vennero uccisi circa 33 militari del Polizeiregiment “Bozen”, un reparto creato in Alto Adige nell’autunno 1943 e impiegato nella Roma occupata con compiti di guardia e sorveglianza.

Secondo la mitologia neofascista e revisionista, tuttavia, quell’azione avrebbe colpito dei soldati vecchi (in realtà il più anziano ne aveva 43, mentre il più giovane 27) e quasi disarmati. Il 31 marzo del 2023, intervenendo in un podcast della testata Libero, il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva addirittura parlato di una «banda musicale di semi-pensionati».

Come avevano ricostruito i colleghi di Pagella Politica consultando diversi storici, si tratta di versioni destituite di ogni fondamento. Il loro obiettivo è quello di descrivere l’attentato di via Rasella come un qualcosa di immorale e sconsiderato, che avrebbe direttamente causato l’eccidio delle Fosse Ardeatine.

“I partigiani hanno causato le stragi nazifasciste contro i civili”

Ed eccoci arrivati all’ultima tesi revisionista di questo articolo: quella che addossa la colpa delle stragi nazifasciste di civili ai partigiani, che in quest’ottica sarebbero stati dei sanguinari terroristi ante-litteram.

Questa teoria è particolarmente insidiosa perché elimina del tutto il contesto in cui sono maturate certe azioni partigiane. Come ha rilevato l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, nei venti mesi dell’occupazione i nazifascisti avevano scatenato una «violenza costante e diffusa» in tutto il territorio, con una media di 40 morti e oltre nove eccidi al giorno.

I partigiani, annota Colombini, «si inseriscono in una spirale di violenza e possono alimentarla, ma non la creano» dal nulla – come invece afferma la letteratura revisionista. La quale, per l’appunto, sostiene che l’attacco di via Rasella ha causato la rappresaglia delle Fosse Ardeatine, in cui i nazisti fucilarono 335 prigionieri prelevati dalle carceri romane di Regina Coeli e di via Tasso. In pratica, la proporzione era di dieci italiani per ogni soldato nazista ucciso.

Sin da subito erano circolate versioni infamanti: i partigiani potevano consegnarsi, come avevano richiesto i nazisti, ed evitare la mattanza. Si sono invece nascosti per vigliaccheria, ben sapendo a cosa sarebbero andati incontro i prigionieri.

In realtà – come ha ricostruito l’accademico Alessandro Portelli nel saggio L’ordine è già stato eseguito – quella richiesta non è mai esistita. E più in generale, la strage è stata una scelta deliberata dei nazisti, mentre la proporzione di 1 a 10 è stata del tutto arbitraria: prima di allora non era mai stata applicata.

Addossare ai partigiani la responsabilità delle stragi nazifasciste è pertanto l’accusa più odiosa e velenosa, poiché scredita l’intera Resistenza e la squalifica al rango di un’impresa criminale, irresponsabile e controproducente.

Foto di copertina via Wikimedia Commons/pubblico dominio.

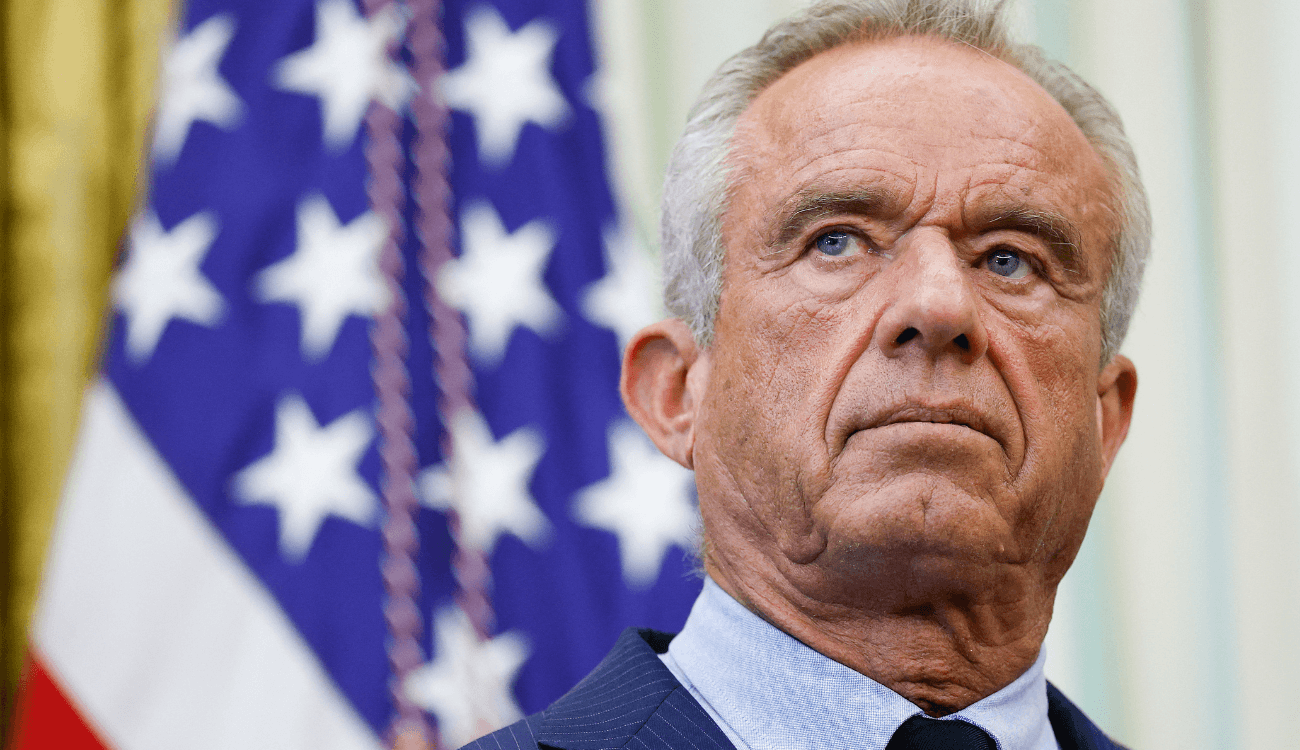

- Come l’agenzia di salute statunitense si è trasformata in un’arma politica di disinformazione scientifica

Come l’agenzia di salute statunitense si è trasformata in un’arma politica di disinformazione scientifica

Come l’agenzia di salute statunitense si è trasformata in un’arma politica di disinformazione scientifica - Non è vero che Sinner e Paolini hanno lanciato una fondazione per i bambini meno agiatiNon è vero che Sinner e Paolini hanno lanciato una fondazione per i bambini meno agiati