Se non parliamo più del buco dell’ozono è perché abbiamo affrontato il problema

La storia della scoperta e della soluzione di un problema, che rappresenta una lezione per oggi

C’è chi lo chiede per curiosità, ma c’è anche chi rivolge questa domanda con un misto di sarcasmo e malizia. Come per dire: non se ne parla più perché era un’altra emergenza inventata, uno spauracchio allarmistico, una profezia catastrofista. Proprio come – è ciò che si sottintende – il cambiamento climatico. C’è poi chi confonde i due fenomeni, equivocando le loro relazioni.

Ma c’è una risposta seria a quella domanda. Non parliamo più del buco dell’ozono, o ne parliamo molto meno, per una buona ragione: quando abbiamo scoperto questo problema non abbiamo infilato la testa sotto la sabbia, ma abbiamo dato retta a chi ci metteva in guardia.

Dalla scoperta all’azione

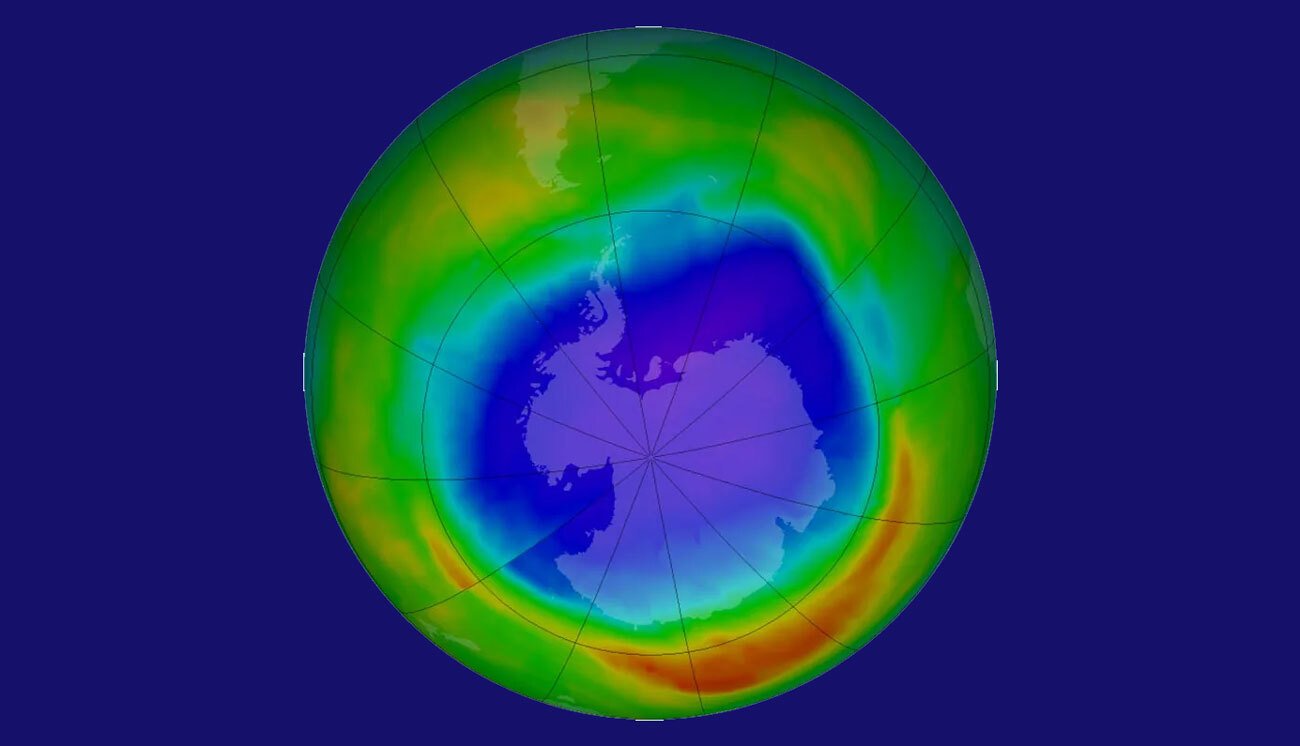

Nel 1985 tre scienziati del British Antarctic Survey, un ente di ricerca britannico che si occupa di scienza polare, riportarono sulla rivista Nature alcuni dati allarmanti: i livelli di ozono nell’atmosfera al di sopra dell’Antartide durante la stagione primaverile stavano crollando. Le rilevazioni nella Halley Research Station erano iniziate nel 1956. All’inizio degli anni ‘80 i dati indicavano già una significativa diminuzione dell’ozono, il 30 per cento di meno rispetto ai valori registrati fino ai primi anni ‘70. Una considerevole riduzione nel giro di appena un decennio.

L’ozono è un gas formato da tre atomi di ossigeno (O3). Il 90 per cento si trova nella stratosfera, a un’altezza dalla superficie terrestre compresa tra i 15 e i 35 chilometri. Qui si forma naturalmente attraverso una serie di reazioni chimiche a partire dall’ossigeno (O2) e dalla radiazione solare. La fascia di ozono assorbe la maggior parte dei raggi solari ultravioletti B e C. Sono quelli a maggiore energia e potenzialmente più nocivi per gli organismi viventi, compresi gli esseri umani. La sua presenza, quindi, garantisce uno scudo protettivo per la vita sulla Terra.

All’inizio degli anni ‘70 si era iniziato a parlare della possibilità che alcune attività umane danneggiassero la fascia di ozono. All’epoca la questione era emersa quando negli Stati Uniti montò la discussione riguardo allo sviluppo di un aereo commerciale supersonico, noto con l’acronimo generico di SST (“supersonic transport”). Il programma americano era indietro rispetto a quello anglo-francese del Concorde, il cui prototipo aveva già compiuto un volo nel 1969. Si temeva che una flotta di centinaia di aerei supersonici, scaricando ad alta quota gas come gli ossidi di azoto (NOX), potesse distruggere buona parte dell’ozono atmosferico.

Il programma SST negli Stati Uniti fu cancellato nel 1971 per ragioni economiche. Del Concorde furono costruiti una ventina di esemplari e i sedici Tupolev Tu-144, l’omologo aereo supersonico sovietico, interruppero il servizio passeggeri nel 1978, dopo appena tre anni dall’entrata in servizio. Il problema dell’impatto degli aerei supersonici commerciali sull’ozono si ridimensionò, ma stimolò la ricerca nel campo della chimica dell’atmosfera.

Nel 1970 lo scienziato olandese Paul Crutzen pubblicò uno studio in cui descrisse le reazioni attraverso cui gli ossidi di azoto potevano interagire con l’ozono, accelerando la sua riduzione. Quello di Crutzen fu uno dei primi, fondamentali, contributi alla comprensione della chimica di questo gas. Un’altra tappa cruciale fu l’articolo che nel 1974 i chimici Mario Molina e Frank Rowland inviarono alla rivista Nature. Parlava di come alcune molecole, «che vengono immesse nell’ambiente in quantità crescente», potessero consumare l’ozono atmosferico.

Si trattava dei clorofluorocarburi (CFC), una classe di sostanze – alcune delle quali note col nome commerciale di Freon – che avevano trovato un impiego in vari settori. Refrigeranti nei frigoriferi e negli impianti di condizionamento, propellenti per le bombolette spray, isolanti termici e altre applicazioni. L’ipotesi di Rowland e Molina era che i CFC nella stratosfera subissero un processo di fotolisi, cioè di dissociazione causata dalla radiazione solare, rilasciando atomi di cloro, che a loro volta avrebbero reagito con le molecole di ozono, consumandole. Se le emissioni di CFC fossero continuate allo stesso tasso di allora, in pochi decenni la percentuale di ozono scomparsa sarebbe stata significativa.

Questi studi dimostravano l’urgenza di ulteriori verifiche. Ne scaturì una discussione non solo nella comunità scientifica, ma anche all’interno delle istituzioni americane. Nel 1976 le National Academies of Science pubblicarono un rapporto le cui conclusioni sostenevano l’ipotesi di Rowland e Molina. Nel 1978 il governo degli Stati Uniti vietò i CFC nella maggior parte dei prodotti.

Era chiaro, tuttavia, che di fronte a un problema di quella portata, le azioni intraprese da pochi Paesi non erano sufficienti. I dati del British Antarctic Survey, resi pubblici nel 1985, fornirono la spinta per un’iniziativa di più larga scala. Ma stimolarono anche confronti tra ipotesi scientifiche alternative. La scienza cerca sempre prove il più possibile conclusive. Si aggiunsero, quindi, dati significativi grazie a misurazioni a terra, ad alta quota e satellitari.

Gli scienziati compresero, tra l’altro, che la formazione del buco dell’ozono sull’Antartide discendeva da una combinazione locale di temperature abbastanza basse da formare particolari nubi stratosferiche e dall’azione del vortice polare, un’area di bassa pressione, che isola l’aria stratosferica nei mesi invernali impedendo il suo rimescolamento con aria esterna. La circolazione del vortice polare tende a essere più forte nell’emisfero meridionale della Terra, rispetto a quello settentrionale, e le temperature raggiungono valori più bassi. Ciò spiega perché l’esaurimento dell’ozono sia più marcato sopra l’Antartide che all’estremo opposto del pianeta.

Tra il 1986 e il 1987 nuove ricerche dimostrarono che nella stratosfera antartica c’erano concentrazioni elevate di monossido di cloro, una molecola prodotta dalla distruzione dei CFC. Era quella che in seguito sarebbe stata definita una “pistola fumante”.

Nel 1995 Paul Crutzen, Mario Molina e Frank Rowland furono insigniti del Premio Nobel per la Chimica «per il loro lavoro sulla chimica atmosferica, in particolare per quanto riguarda la formazione e la decomposizione dell’ozono».

Ostacoli e lezioni (non) apprese

Nella seconda metà degli anni ‘80, dunque, le evidenze erano già sufficientemente solide e i rischi abbastanza grandi da permettere di trarre delle conclusioni. Una convenzione per la protezione dello strato di ozono era già stata introdotta a Vienna nel 1985. Due anni dopo i Paesi che aderivano alle Nazioni Unite firmarono il Protocollo di Montreal, che stabiliva regolamentazioni sulla produzione e il consumo di un centinaio di composti dannosi per l’ozono.

Le industrie erano ormai incentivate ad adottare alternative ai CFC. Tra queste si sono imposti gli idrofluorocarburi (HFC), che tuttavia comportano altri problemi. Sono infatti potenti gas serra (come gli stessi CFC). Sembra anche che essi, indirettamente, siano capaci di consumare l’ozono, seppur in quantità decisamente minore rispetto ai CFC. Nel 2016 è stato approvato un emendamento al Protocollo di Montreal, che richiede ai Paesi che lo hanno ratificato una graduale riduzione degli HFC. Anche questi saranno progressivamente sostituiti da altri composti.

Si può affermare, tuttavia, che il principale ostacolo all’adozione di politiche per la protezione dell’ozono non sia stata la difficoltà di trovare soluzioni pratiche, ma il tentativo di sabotare quelle politiche. Come hanno documentato in un celebre saggio gli storici della scienza Naomi Oreskes ed Erik Conway, anche il dibattito pubblico sul problema dell’ozono atmosferico è stato condizionato dal negazionismo. C’era la discussione scientifica, che aveva l’obiettivo di ridurre le incertezze e venire a capo delle complessità dei fenomeni. E c’era chi cercava di inserirvisi, con spiegazioni più o meno credibili, sulla spinta di interessi economici o ideologici. È lo stesso film del cambiamento climatico, un copione già visto anche su altri temi.

A dispetto di tutto questo, il Protocollo di Montreal ha funzionato ed è considerato uno dei trattati internazionali di maggiore successo della storia. Dopo il 1990 le emissioni di CFC hanno imboccato una rapida diminuzione. Lo strato di ozono sta lentamente guarendo e si prevede che tornerà ai livelli del 1980 dopo la metà del XXI secolo. Il Protocollo, regolamentando sia i CFC che gli HFC, darà anche una mano a contenere il riscaldamento globale. Non bisogna, inoltre, dimenticare il suo impatto sulla salute umana: secondo alcune stime, sono milioni i casi di cancro della pelle e di cataratta che si sono potuti evitare.

È facile essere tentati di confrontare la storia del buco dell’ozono con quella del cambiamento climatico. Il primo problema, sebbene grave, era decisamente meno complesso del secondo: un conto è sostituire alcuni prodotti con altri, di impiego in qualche specifico settore; altro è sbarazzarsi dei combustibili fossili, un’azione che coinvolge responsabilità molto più distribuite nella società. Lo sviluppo dell’ultimo secolo non è dipeso dai CFC, tanto quanto dal petrolio, dal carbone e dal gas.

Eppure, come ha detto Jonathan Shanklin, uno degli scienziati protagonisti della ricerca del British Antarctic Survey, «forse la lezione più sorprendente del buco dell’ozono è la rapidità con cui il nostro pianeta può cambiare».

È una lezione che forse non abbiamo ancora compreso fino in fondo.

Credits immagine: NASA Ozone Watch

- La comunicazione scientifica fa ancora molta fatica a raggiungere le comunità online

La comunicazione scientifica fa ancora molta fatica a raggiungere le comunità online

La comunicazione scientifica fa ancora molta fatica a raggiungere le comunità online - Gli scienziati americani vogliono scappare da Trump

Gli scienziati americani vogliono scappare da Trump

Gli scienziati americani vogliono scappare da Trump