Annibale e le Alpi: storia e scienza di un mito negazionista

Le ricostruzioni delle temperature degli ultimi millenni mostrano che il cambiamento climatico odierno è molto diverso da quelli precedenti.

Chi si occupa di cambiamento climatico, in particolare di comunicarlo al pubblico, sa che è destinato a imbattersi, prima o poi, in affermazioni e argomentazioni che saltano fuori nei commenti a un articolo o in qualche botta e risposta. In genere vengono brandite come prova dell’inconsistenza di almeno un secolo di ricerca in campo climatologico. Armi retoriche, impugnate senza preoccuparsi di sostenerle con riferimenti o aggiornarle con nuove evidenze, senza interesse ad approfondire i temi a cui alludono, senza rispettare criteri di verità fattuale: la Groenlandia che era tutta verde, il premio Nobel che ha dimostrato che il riscaldamento globale è una bufala, la previsione di un imminente raffreddamento globale negli anni ‘70. E altri.

Sono miti, che vivono di vita propria. Uno di questi riguarda la storia di Annibale e della sua traversata sulle Alpi. Il fatto è realmente accaduto, ma viene evocato per tentare di dimostrare ciò che non dimostra: che se all’epoca i Cartaginesi sono riusciti a valicare le Alpi è perché anche allora, come oggi, faceva molto caldo. Quindi, il riscaldamento globale odierno non è nulla di eccezionale o preoccupante o non può essere causato dagli esseri umani. La storia e la scienza sono molto più complesse.

Sulle tracce dei Cartaginesi

L’episodio è noto: nel 218 avanti Cristo, all’inizio della seconda guerra punica, Annibale, generale e politico cartaginese, provenendo dalla penisola iberica e dalla Gallia cisalpina, sale e discende le Alpi alla testa del suo esercito per poi calare nell’Italia settentrionale. Quali vie e passi abbia percorso è l’oggetto di una diatriba che si trascina da 2.000 anni. L’impresa, del resto, sembra temeraria anche ai nostri giorni: condurre fino ad alta quota, tra rocce, burroni e sentieri impervi, per poi ridiscendere in pianura, un esercito di 30mila uomini, 15mila cavalli e i famosi 37 elefanti.

Impossibilitato a raggiungere la penisola italiana via mare, e deciso a cogliere i Romani di sorpresa, Annibale si dirige verso le montagne. Dopo aver fronteggiato la tribù gallica dei Volci sul fiume Rodano, da questo punto in poi la marcia del condottiero cartaginese e delle sue truppe diventa difficile da tracciare. Le ipotesi si dividono tra tre possibili direttrici: una settentrionale, attraverso il Colle del Moncenisio o il Colle di Clapier; una intermedia, per il Colle di Monginevro; una meridionale, per il Colle della Traversette, vicino al Monviso. Indagini storiche, archeologiche, geologiche, geografiche non hanno fornito una risposta definitiva. Storici e appassionati hanno partorito almeno una dozzina di tesi, basate soprattutto su interpretazioni divergenti di alcuni passi delle opere dello storico greco Polibio e di quello romano Tito Livio. C’è perfino chi ha ripercorso le orme di Annibale, rievocando quella che poteva essere stata la sua traversata. Nel 1959, seguendo la via del Moncenisio, lo fece la British Alpine Hannibal Expedition, guidata dall’ingegnere britannico John Hoyte. Per rendere l’esperimento più realistico Hoyte si fece prestare un pachiderma dallo zoo di Torino, una femmina di elefante asiatico chiamata Jumbo. Negli anni più recenti, grazie a metodi di ricerca più analitici, sembra essere arrivata una svolta negli studi annibalici.

Un gruppo multidisciplinare e internazionale di ricercatori, analizzando alcuni campioni di suolo raccolti nei pressi del Colle delle Traversette, ha trovato le prime, possibili, evidenze del passaggio «di un numero considerevole ma indeterminato di mammiferi». Le analisi svolte durante la ricerca, pubblicata nel 2016 sulla rivista Archaeometry, hanno dimostrato la presenza nei campioni di molecole derivate dal materiale fecale e tracce di un particolare tipo di RNA batterico della classe Clostridia. Questo gruppo di batteri, a cui appartiene il genere Clostridium, l’agente del tetano, abbonda nella flora intestinale dei cavalli. Si trova anche nel terreno, ma non nella quantità, relativamente elevata, riscontrata in quei campioni. La stessa struttura dei suoli mostrava i segni del disturbo generato da un intenso calpestamento, maggiore di quello causato dal passaggio di un ordinario pascolo. A suggello di queste evidenze, la datazione con il radiocarbonio collocava i campioni attorno al 218 avanti Cristo. Secondo gli autori di questo studio il valico delle Traversette, che si trova a 2.950 metri di altitudine, è anche il luogo che meglio corrisponderebbe ad alcune descrizioni presenti sia nel testo di Polibio che in quello di Livio. I due storici si soffermano sulle difficoltà incontrate dai Cartaginesi, e dagli animali al seguito, durante l’ascesa e la discesa. Il mito negazionista su Annibale e le Alpi non si preoccupa di specificare granché a riguardo (non è né suo interesse né scopo). Per come viene tirata spesso in ballo, sembra che la traversata alpina dei Cartaginesi sia stata un’allegra escursione di montagna. Le cose non andarono proprio così.

Sappiamo che l’impresa si svolse a settembre oppure a ottobre. Dunque non nel pieno dell’inverno. Livio ci informa che nei soldati «spossati dal disagio di tante avversità, venne ad aggiungere enorme terrore anche la caduta della neve». Durante la discesa «la neve impediva agli uomini e agli animali di discernere la pista», scrive Polibio, e «a causa della natura del terreno e della neve le perdite furono non molto minori di quelle avute nella salita». Gli animali «quando cadevano rompevano, nello sforzo di rialzarsi, la superficie ghiacciata sottostante ma dopo averla rotta rimanevano come inchiodati col loro carico, a causa del peso e del solidificarsi della neve vecchia». A detta di Polibio, infatti, c’era «neve vecchia, residua dall’inverno precedente». Annibale fu costretto a interrompere l’avanzata e a predisporre un accampamento sul valico, riporta Livio, «dopo aver ripulito il terreno con grandissimo sforzo; tanta era la neve che si dovette spalare e portar via». Per sollevare il morale dei propri uomini, immersi in un paesaggio «tutto coperto di neve» a cui di certo non erano avvezzi, Annibale da un’altura indicava loro «l’Italia e la pianura che ai piedi delle Alpi si trova attorno al Po». Dunque, nel mese di settembre o di ottobre, a quasi 3.000 metri di altitudine, uomini, cavalli ed elefanti dovettero vedersela con la neve e con il ghiaccio. Non sembrano circostanze particolarmente anomale per il luogo e la stagione. Tutto ciò basta a desumere qualcosa del clima di quel periodo storico? E cosa ci dovrebbe dire, questa storia, riguardo a ciò che accade oggi?

Ascese e cadute climatiche

La storia climatica degli ultimi 2.000 anni viene tradizionalmente scandita da quattro fasi: un “Periodo Caldo Romano”, una “Piccola Era Glaciale Tardo-Antica”, un “Periodo Caldo Medievale” e una “Piccola Era Glaciale”. Quest’ultima si è chiusa quando abbiamo iniziato a bruciare i combustibili fossili. I loro nomi sono vagamente altisonanti, perché manciate di secoli non sono “ere” dal punto di vista geologico. Inoltre i loro stessi confini temporali non sono ben definiti. Vista così, l’alternanza di caldo, freddo, di nuovo caldo e poi ancora freddo (e oggi molto caldo), nello spazio di appena 2.000 anni, può facilmente indurre a pensare che non ci sia nulla di particolare o eccezionale in quanto si sta verificando ai nostri giorni: non è forse vero, infatti, che “il clima è sempre cambiato” (come tanti ripetono alla sfinimento)? Ma se vogliamo capire la storia climatica, dobbiamo guardarla attraverso la cornice di diverse finestre temporali. È come usare lo zoom di una videocamera: possiamo restringere e allargare la visuale. Se aumentiamo al massimo lo zoom, riusciamo a distinguere come fluttua il clima nell’arco di pochi anni. Ma se ci concentriamo troppo su questa scala, perdiamo di vista il quadro generale. Man mano che allarghiamo il campo, ci accorgiamo di quali tendenze sono in atto, su scale temporali sempre maggiori. Anche la storia degli ultimi 2.000 anni va letta da questa prospettiva.

Il Periodo Caldo Romano potrebbe essere durato tra il 250 avanti Cristo e l’anno 400. Ma più probabilmente molto meno, solo i primi due o tre secoli dopo Cristo. Sulla sua durata non c’è un consenso tra gli esperti. Non sappiamo, quindi, con certezza se fosse già iniziato quando l’esercito di Annibale si inerpicava sulle Alpi. In ogni caso, il Periodo Caldo Romano può essere stato relativamente più caldo rispetto ai secoli precedenti e successivi. Nella provincia romana della Britannia si poteva coltivare la vite. Per qualcuno potrebbe essere una buona notizia il fatto che l’Inghilterra stia ritornando ad essere, sempre di più, adatta alla produzione del vino, proprio a causa del riscaldamento globale. Mentre, per lo stesso motivo, le prospettive del settore vitivinicolo in Europa meridionale per i prossimi decenni non sono incoraggianti. Uno studio pubblicato nel 2016, che ha analizzato le temperature estive degli ultimi due millenni, mostra che i valori dei mesi tra giugno e agosto nei primi secoli potevano essere confrontabili con quelli medi del XX secolo. Ma fino a un certo punto. Gli autori affermano che «le temperature estive durante gli ultimi 30 anni (1986–2015) sono state insolitamente elevate e non troviamo alcuna prova, in alcun periodo negli ultimi 2.000 anni, che indichi che siano state altrettanto calde». Nell’ultimo decennio dell’attuale secolo si sono verificate frequenti e severe ondate di calore e siccità.

In epoca romana i ghiacciai alpini dovevano essersi un po’ ritirati rispetto ai secoli precedenti (avrebbero ripreso a espandersi nei secoli successivi). Ma di quanto rispetto a ciò che si sta verificando oggi? Ricercatori spagnoli hanno documentato il caso di un piccolo ghiacciaio dei Pirenei sopravvissuto ai periodi “caldi” romano e medievale, ma che rischia di scomparire a causa del recente aumento della temperatura. La loro conclusione è che «date le condizioni climatiche attuali, è ragionevole prevedere la scomparsa di questo ghiacciaio, così come di altri ghiacciai dei Pirenei e dell’Europa meridionale nei prossimi decenni». Alcuni indicatori suggeriscono che nelle regioni del Mediterraneo occidentale e centrale il clima fosse più caldo nei secoli tra la Roma repubblicana e quella imperiale. Ma, come osservano alcuni studiosi, parlando della storia climatica e ambientale dell’espansione romana in Italia, i dati di cui disponiamo «sottolineano la tempistica e l’espressione altamente variabili di queste tendenze». Una variabilità, aggiungono, che «mette in dubbio l’idea di un “Periodo Caldo Romano” unitario e storicamente consequenziale». Quello che potrebbe aver caratterizzato il clima dell’area del Mediterraneo, almeno in una certa fase dell’età classica, è una complessiva stabilità. Un fattore che ha giocato un ruolo nell’ascesa dell’Impero Romano a potenza geopolitica. Poi lo scenario mutò.

Attorno al 200 il clima divenne più instabile, nello stesso periodo, scrivono alcuni storici, in cui «l’Impero affrontò gravi sfide economiche, politiche e militari». Le ricostruzioni delle temperature dell’Italia di quel tempo indicano che la peste di Cipriano e quella Antonina (a dispetto del nome non si trattò di vera peste), scoppiate tra il II e il III secolo, coincisero con periodi di clima più freddo e secco. Per Roma si aprì una fase segnata da diverse crisi (policrisi, come si dice oggi). Affermare che i cambiamenti climatici abbiano portato alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 è un’esagerazione, ma è possibile che abbiano costituito uno dei fattori di stress. Nel VI secolo, in seguito a una serie di grandi eruzioni vulcaniche (non sappiamo con certezza dove, forse in Islanda o in Nord America), tornò a fare piuttosto freddo. “Inverni vulcanici” si sono verificati più volte, quando potenti eruzioni proiettano aerosol fino nello stratosfera, in quantità talmente enormi da riflettere la radiazione solare e causare temporanei crolli delle temperature. L’età tardo-antica fu scossa da carestie, epidemie e sconvolgimenti sociali e politici dall’Europa all’Asia. Lo storico medievale Michael McCormick dice che il 536 deve essere stato «l’anno peggiore in cui vivere». La peste di Giustiniano, tra il 541 e il 549, fece milioni di morti nell’Impero Bizantino e in quello Sasanide, che si estendeva in un territorio compreso tra l’attuale Siria e l’Afghanistan. Clima ostile e inverni rigidi, forse in seguito ad altri impulsi vulcanici, si protrassero fino al periodo carolingio.

Un cambiamento molto diverso

Il punto è che le variazioni climatiche del passato, lungi dall’essere una prova che quanto accade oggi sia l’ennesimo remake di un film già visto, fanno riflettere su cosa può accadere se ai fattori naturali se ne aggiungono altri, di origine antropica. Il riscaldamento attuale è qualcosa di radicalmente diverso, di più strutturale, in confronto a quelle quattro altalene climatiche che hanno preceduto l’età industriale. Lo ha confermato con chiarezza uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista scientifica Nature. Gli scienziati hanno testato l’ipotesi che nei secoli che vanno dall’epoca dell’Impero Romano alla Rivoluzione Industriale ci sia mai stata una situazione climatica coerente a livello globale. Lo hanno fatto impiegando sei ricostruzioni paleoclimatiche, basate su indicatori come carote di ghiaccio, anelli di accrescimento degli alberi e sedimenti lacustri, raccolti in diverse aree del globo.

I risultati sono significativi: nei secoli che dovrebbero comprendere il Periodo Caldo Romano, la Piccola Era Glaciale Tardo-Antica, il Periodo Caldo Medievale e la Piccola Era Glaciale, i picchi di caldo o freddo compaiono in luoghi diversi, in tempi diversi. Non c’è un’evidente coerenza spazio-temporale. Una qualche coerenza regionale, durante tutti questi periodi con l’eccezione di quello medievale, si nota solo in corrispondenza dell’Oceano pacifico tropicale. È l’area dove si sviluppa El Niño-Oscillazione Meridionale, uno dei sistemi che contribuiscono alla variabilità naturale del clima. Al contrario, si vede che il periodo più caldo degli ultimi due millenni si concentra nell’ultimo secolo e su oltre il 98 per cento del pianeta. Il 2 per cento scarso si trova in alcune aree dell’Antartide, dove comunque il riscaldamento è oggi evidente. Tutto ciò, per gli autori, è un’(altra) prova del fatto che «il riscaldamento globale di origine antropica non solo non ha eguali in termini di temperature assolute, ma è anche senza precedenti, per consistenza spaziale, negli ultimi 2.000 anni». Se riprendiamo in mano il nostro zoom, vediamo che in realtà dobbiamo ormai risalire al precedente periodo interglaciale, circa 100.000 anni fa, per trovare una finestra temporale che mostri temperature più elevate. E l’aumento della temperatura non si arresta. In alcuni scenari di riscaldamento, anche non estremi, la Terra potrebbe tornare a essere tanto calda quanto era milioni di anni fa.

Oltre a essere globale, c’è un’altra caratteristica che rende l’attuale cambiamento climatico particolarmente maligno: la sua rapidità. Se la temperatura aumentasse lentamente, come già accaduto in passato, potremmo prendercela comoda. Avremmo molto più tempo a disposizione per rimuovere le cause (i combustibili fossili), adattarci e gestire i processi politici, sociali ed economici necessari per fare tutto questo. Invece oggi siamo in ritardo, rispetto alla velocità con cui abbiamo cambiato la chimica dell’atmosfera con le emissioni di gas serra. Una velocità che si fatica ad afferrare; un batter d’occhio, in termini geologici, è un’infinità a confronto. I nostri sistemi cognitivi e sociali reagiscono con tempi decisamente più lunghi. A differenza di chi alimenta miti negazionisti, storici e climatologi hanno il difficile compito di cercare sempre nuove evidenze, confermare o smentire ipotesi e approfondire le conoscenze. Il problema, per il resto della società, è iniziare a prenderle sul serio.

- Lo scetticismo climatico ha davvero poco a che fare con la scienza

Lo scetticismo climatico ha davvero poco a che fare con la scienza

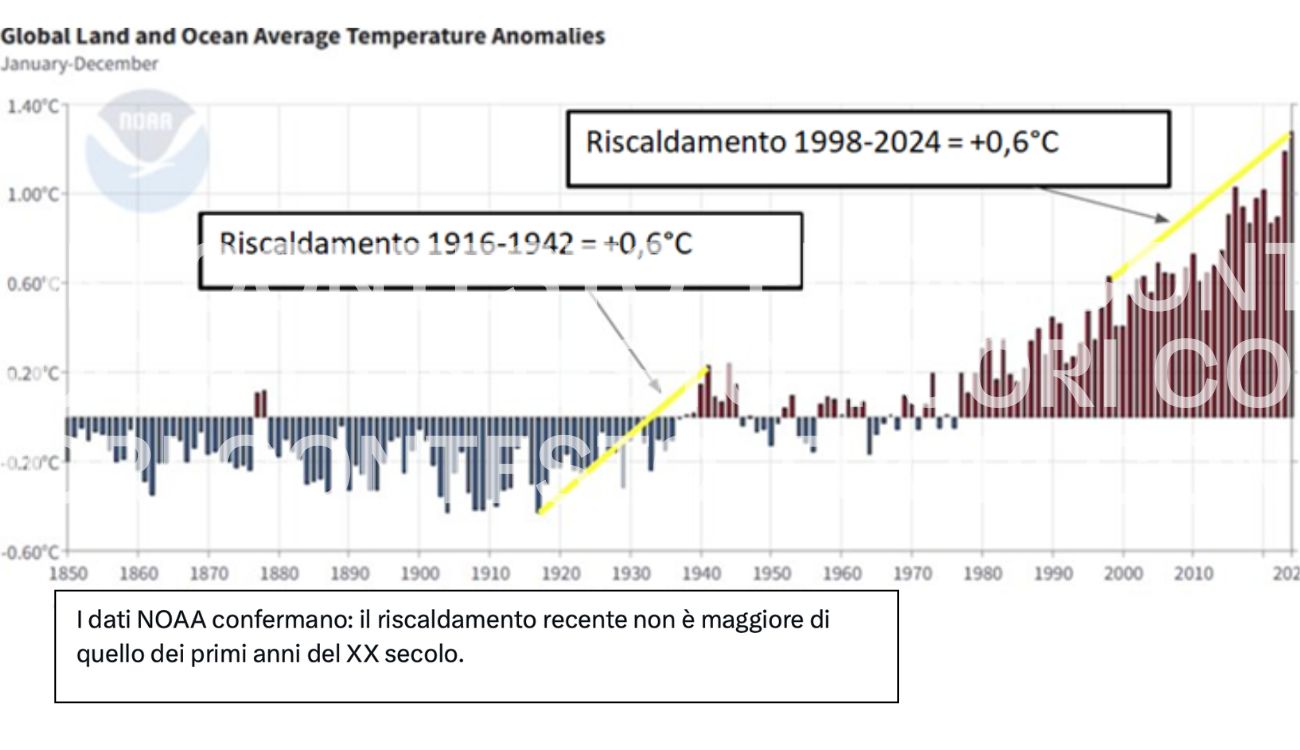

Lo scetticismo climatico ha davvero poco a che fare con la scienza - No, questi dati non smentiscono l’eccezionalità del riscaldamento globaleNo, questi dati non smentiscono l’eccezionalità del riscaldamento globale