Trump vuole la Groenlandia, ma il suo negazionismo ne minaccia il futuro

Mentre il riscaldamento globale sta fondendo i suoi ghiacci, l’isola è finita nelle mire dell’Amministrazione americana

Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca non ha perso molto tempo prima di tirare fuori dal cassetto una sua vecchia ossessione: la Groenlandia. Ha fatto capire di essere seriamente intenzionato ad impossessarsi dell’isola, che oggi è un territorio autonomo della Danimarca. I toni e l’insistenza con cui il presidente degli Stati Uniti ha manifestato questo convincimento hanno già fatto salire il livello dello scontro con il governo di Copenhagen, che ha ribadito che l’isola appartiene ai suoi abitanti.

Le elezioni politiche che si sono svolte a marzo in Groenlandia, da cui è uscita vincitrice l’opposizione, sono state dominate dal tema dell’indipendenza e della minaccia trumpiana. La tensione è aumentata negli ultimi giorni all’annuncio che il vicepresidente americano JD Vance e sua moglie Asha e, separatamente, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz visiteranno l’isola. Il primo ministro groenlandese ha dichiarato che non li incontrerà e che considera l’iniziativa «altamente aggressiva».

A causa dell’atteggiamento dell’amministrazione Trump, la Groenlandia è diventata il centro di una contesa tra Stati, le cui motivazioni si possono comprendere solo alla luce delle sue caratteristiche peculiari e di quello che sta accadendo al suo clima e al suo ambiente.

Tra negazionismo climatico e interesse geopolitico

Secondo un rapporto del servizio geologico danese pubblicato nel 2023, nella zona libera dai ghiacci della Groenlandia, che si trova ai margini della calotta di ghiaccio e che copre circa 400.000 chilometri quadrati, si trovano depositi più di 30 materie prime classificate come “critiche” della Commissione europea, come grafite, litio, nickel, cioè risorse impiegate in diverse industrie tra cui quella delle energie rinnovabili e delle batterie. Finora, tuttavia, come ha spiegato un articolo del New York Times, il loro sfruttamento ha dovuto scontrarsi con varie difficoltà: la mancanza di infrastrutture, la presenza di pochi e piccoli porti, le condizioni ambientali, ma anche l’opposizione di gruppi ambientalisti locali.

Le ricchezze minerarie della Groenlandia sono un’ovvia spiegazione dell’interesse di Trump per l’isola. Non è da oggi che gli Stati Uniti hanno posato lo sguardo sull’isola. Nel 1868, l’allora segretario di Stato americano William Seward si era interessato alla possibile acquisizione della Groenlandia, che era già un possedimento danese. Era passato appena un anno da quando gli Stati Uniti avevano comprato l’Alaska dalla Russia.

L’importanza della Groenlandia si comprende facilmente se si considera che l’Artico, la regione in cui si trova l’isola, abbraccia territori che appartengono all’Europa, agli Stati Uniti, alla Russia e al Canada. Sulla costa nord-occidentale, a più di 1200 chilometri dal circolo polare artico, si trova la base militare americana più settentrionale. La posizione geografica della Groenlandia la rende uno snodo strategico dove si incrociano le tensioni geopolitiche che attraversano oggi il mondo.

Nello stesso tempo, è anche una regione che si sta riscaldando tre o quattro volte più velocemente del resto del pianeta. Questo è il paradosso: da un lato ci sono governi, come quello di Donald Trump, che negano il riscaldamento globale; dall’altro, le stesse personalità e gli stessi governi mettono gli occhi su una delle aree del pianeta più colpite da questo fenomeno. L’Artico è ricco di combustibili fossili – il cui utilizzo è la causa del cambiamento climatico – e la progressiva scomparsa del ghiaccio potrebbe aprire la via a nuove rotte commerciali.

La Groenlandia è stata spesso oggetto di attenzione dei negazionisti climatici, che le hanno costruito attorno narrazioni distorte. La più dura a morire è quella che riguarda il suo nome. In danese “Groenlandia” significa “Terra Verde”, anche se il nome dell’isola nella lingua inuit-eschimese è Kalaallit Nunaat, che vuol dire Terra dei Kalaallit, una popolazione inuit che vive nella parte occidentale. La denominazione di “Terra Verde” è sostanzialmente il frutto di un’operazione propagandistica del condottiero norreno Erik il Rosso che, esiliato nell’isola attorno all’anno 980, la dipinse come un luogo ameno e ricoperto da boschi, allo scopo di attirare potenziali coloni. All’epoca, la regione del Nord Atlantico stava attraversando una fase climatica relativamente mite e dovevano esserci sporadiche aree verdi lungo le coste.

Secondo i negazionisti climatici il nome della Groenlandia sarebbe la prova che l’isola 1000 anni fa era completamente libera dai ghiacci, perciò non ci sarebbe nulla di notevole se oggi la sua calotta polare, che la ricopre all’80 percento, si fonde (“il clima è sempre cambiato”). Ma la Groenlandia, allora come oggi, era in gran parte ghiacciata. Ci sono stati periodi in cui è stata quasi libera da ghiacci negli ultimi due milioni e mezzo di anni, ma non in tempi storici recenti. C’è poi chi fa circolare grafici ingannevoli e dati sui carotaggi di ghiaccio selezionati in modo malevolo nel tentativo di negare il riscaldamento globale. Al contrario, i fenomeni che si stanno verificando in Groenlandia sono oggi un preoccupante indicatore del cambiamento climatico globale.

La fusione del ghiaccio della Groenlandia e le sue possibili conseguenze

Ogni anno si calcola il bilancio di massa del ghiaccio della Groenlandia, cioè quanto ghiaccio la calotta guadagna dall’accumulo di neve e quanto ne perde a causa della fusione del ghiaccio o dal distacco di ghiaccio solido nell’oceano. Alla fine degli anni ‘80 il bilancio era ancora sostanzialmente in pari. La calotta che ricopre la Groenlandia guadagnava tanto ghiaccio quanto ne perdeva. Poi ha iniziato ad andare sempre più sotto e attorno al 2000 ha imboccato una decisa piega verso il basso. Tra il 1972 e il 2022 sono stati cancellati più di 5000 miliardi di tonnellate di ghiaccio e dal 1998 in poi il bilancio di ogni anno è stato negativo. Questo processo non è sempre graduale, ma a volte accelera attraverso eventi di fusione estremi.

In uno di questi, avvenuto nel luglio del 2021, la calotta ha perso una massa di ghiaccio di dimensioni tali che avrebbe potuto coprire lo stato della Florida con 5 centimetri di acqua. Più della metà dell’acqua prodotta è finita nell’oceano. Si è trattato della terza più grande perdita di ghiaccio in un solo giorno in Groenlandia dal 1950. Le altre si erano verificate nel 2012 e nel 2019. Appena un mese dopo, il 14 agosto, un’ondata di calore, oltre a un’altra massiccia fusione di ghiaccio, ha generato un altro fenomeno ancora più bizzarro: ha iniziato a piovere.

Vicino alla sommità dell’enorme cupola di ghiaccio groenlandese, a più di 3200 metri di altitudine, ha iniziato a cadere acqua al posto della neve. Qui si trova la stazione di ricerca americana di Summit Station e quel giorno è caduta pioggia per diverse ore. Di norma le temperature in quest’area rimangono ben al di sotto dello zero anche in estate e non ci si aspetta che possa piovere ad altitudini e latitudini così elevate.

Per quanto inusuale, una situazione simile si è ripetuta nell’estate del 2022. All’inizio di settembre, alla Summit Station, la temperatura ha di nuovo superato lo zero e il calore ha innescato una fusione del ghiaccio che ha coinvolto circa 600.000 chilometri quadrati, un’area pari al doppio dell’Italia e un terzo della calotta glaciale. È una superficie più piccola di quella colpita a fine luglio del 2021, quando la parte di calotta coinvolta aveva superato la metà, ma era la prima volta che una fusione così massiccia accadeva praticamente al termine dell’estate. Altri eventi notevoli di fusione si sono verificati nell’estate del 2023, mentre nel 2024 la calotta ha perso meno ghiaccio rispetto ad anni precedenti, ma alla fine della stagione il bilancio è finito di nuovo in rosso, per il ventisettesimo anno consecutivo. Man mano che la temperatura del pianeta aumenta, ci si può aspettare che questi fenomeni estremi si presentino con maggiore intensità e frequenza. Intanto, le loro conseguenze vanno già oltre i confini della Groenlandia.

L’acqua di fusione del ghiaccio finisce in rigagnoli che incidono la superficie della calotta glaciale e che si fondono formando canali e fiumiciattoli, alimentando laghi, oppure infiltrandosi in crepacci, cavità e canali sotterranei. L’idrologia della Groenlandia è più articolata di quello che si potrebbe sospettare. Alla fine, tuttavia, una grande quantità di acqua si riversa nell’oceano e quella rilasciata negli ultimi cinquant’anni ha fatto innalzare di un centimetro e mezzo il livello globale degli oceani. Ma non è l’unico problema.

L’acqua di fusione del ghiaccio è dolce e quando si riversa nell’oceano si mescola con quella salata. Questo potrebbe interferire con uno dei più importanti elementi del sistema climatico del pianeta, una circolazione oceanica chiamata AMOC (Atlantic meridional overturning circulation), una sorta di nastro che scorre nell’Oceano Atlantico e trasporta acqua calda dall’equatore verso Nord. Il suo motore è la differenza di densità, dovuta alla diversa temperatura e salinità dell’acqua. Il continuo apporto di acqua dolce dalla calotta polare rischia di interrompere il funzionamento di questa corrente, che sta già dando segni di rallentamento. Il collasso dell’AMOC avrebbe effetti dirompenti sul clima dell’Europa. Ad oggi non c’è un consenso tra gli esperti riguardo alla probabilità che questo possa accadere entro questo secolo, ma si tratta di uno degli aspetti del cambiamento climatico più incerti e complessi da prevedere.

Di certo c’è che il clima è un sistema le cui componenti interagiscono tra di loro e gli effetti del riscaldamento globale in Groenlandia, e in generale nell’Artico, non rimangono confinati in quest’area remota del pianeta, ma toccano da vicino anche chi, come noi, vive a migliaia di chilometri di distanza.

- Lo scetticismo climatico ha davvero poco a che fare con la scienza

Lo scetticismo climatico ha davvero poco a che fare con la scienza

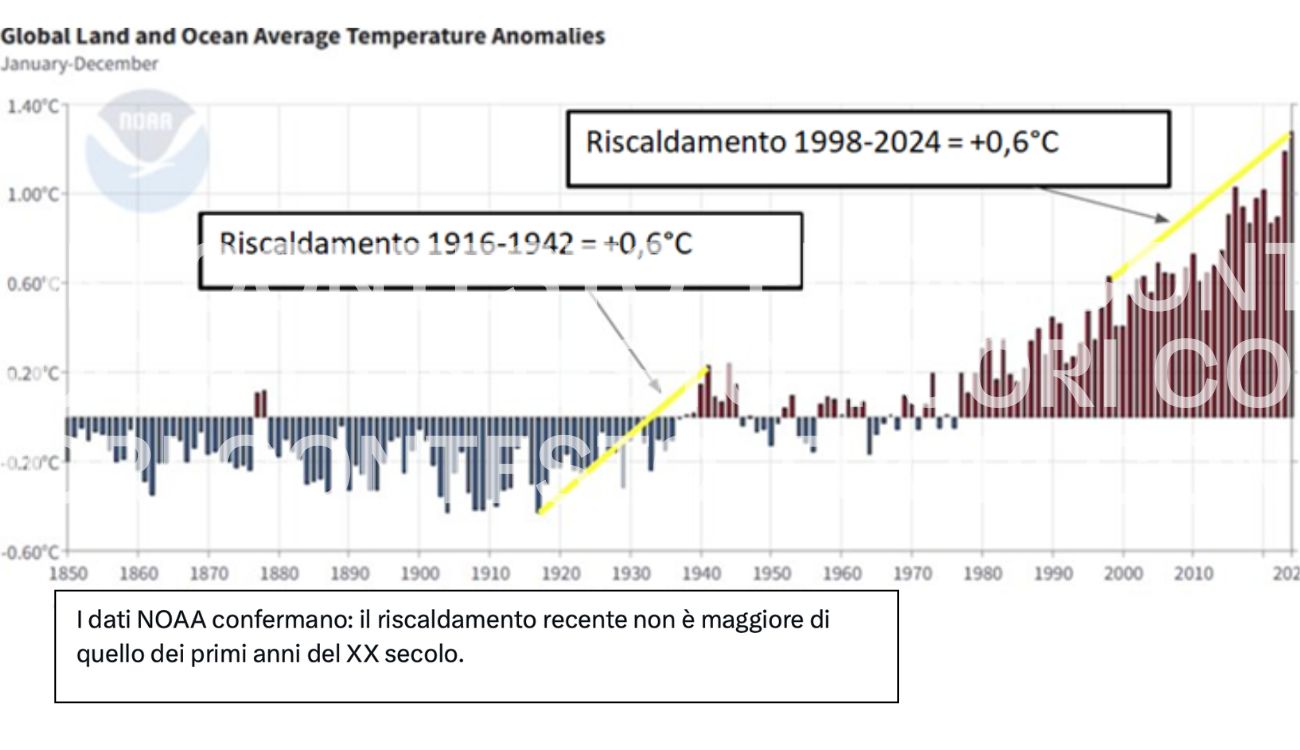

Lo scetticismo climatico ha davvero poco a che fare con la scienza - No, questi dati non smentiscono l’eccezionalità del riscaldamento globaleNo, questi dati non smentiscono l’eccezionalità del riscaldamento globale